Por Thandryus Augusto Guerra Bacciotti Denardo

A história do genocídio indígena no Brasil é a história do latifúndio e da mineração. Não é possível falar de um sem o outro. No entanto, ao deixar isto claramente evidenciado, percebemos que a política de extermínio também está relacionada com as forças produtivas do capitalismo brasileiro.

Tal relação entre a “questão indígena” e o desenvolvimento capitalista pode ser vista durante todo o período do Brasil-colônia, mas não só. Aqui desde já podemos assinalar a contribuição de Mariategui (1928) ao mostrar o entrelaçamento entre um e outro. Deixando de lado, por ora, a definição do autor da América Latina como um modo de produção feudal, o que ele deixa claro é a centralidade da concentração de terra para o desenvolvimento econômico das forças produtivas na América Latina, e como tal concentração levou a processos violentos de exclusão de maior parte da população, que perderam o acesso à terra. Como a parte mais pobre também era descendente de indígena, tal processo não tinha apenas caráter de classe econômica mas também de classe racial. Em outras palavras, a “questão indígena” na verdade nada mais é que a acumulação primitiva do capital (1), onde os pequenos produtores em sua maioria eram indígenas.

No Brasil, tal processo pode ser observado desde o estabelecimento de capitanias portuguesas em terras indígenas. Mas é um processo inacabado que perdura até o século 21. Para mostrar a continuidade de tal processo de acumulação primitiva, basta lembrar de alguns casos do último século:

• A República Café-com-Leite, onde os interesses representados eram os interesses da elite rural escravista, gerando os mais diversos atritos com uma incipiente burguesia liberal que se formava.

• No período diretamente anterior ao estabelecimento da ditadura militar, a proposta de reforma agrária feita pelo então deputado José Joffily foi tímida, beneficiando principalmente os latifundiários. Como lembra Marighella (1961), “o projeto do deputado Joffily […] é, em sua expressão singela e verdadeira, uma fórmula de conciliação de interesses da burguesia com os dos latifundiários, à custa das grandes massas laboriosas do campo”.

• No chamado milagre econômico, a desigualdade do campo aumentou, e os “percentuais [de participação dos rendimentos obtidos] se tornam gritantemente desiguais: o dos 50% mais pobres cai de 22,4% para 14,9%, enquanto o do 1% mais rico elevou-se de 10,5% para 29,3%” (GONZÁLEZ, 2020, p. 96). Também no período da ditadura tivemos o sistemático assassinato de pessoas indígenas, como por exemplo o extermínio promovido na construção da Transamazônica ou a proposta de Belo Monte. Também houve a desapropriação de terras em estados como a Rondônia a fim de promover uma colonização interna (SILVA, M. A., 2015). Curiosamente, as dezenas de milhares de vítimas indígenas não constam nós números oficiais de desaparecidos ou mortos políticos.

• No governo PT, além do prosseguimento da construção de Belo Monte sem respeitar a soberania dos povos indígenas (2) em um grave desrespeito aos direitos humanos (3), também houve a Ação Terra Legal, que efetivamente retirou terras de pequenos produtores para entrega-las aos latifundiarios (ver, por exemplo, SILVA, M. G., 2020).

• No governo passado abertamente genocida (4), Bolsonaro atendia obedientemente aos caprichos da classe dominante. A destruição da Amazônia vem atrelada com o aumento dos latifúndios através de terras roubadas.

• O atual governo não parece apontar para uma superação do modelo do latifúndio. A imensa maioria dos investimentos em Agricultura foram para os grandes proprietários: dos cerca de 340 bilhões do Plano Safra, apenas cerca de 78 bilhões foi destinado à agricultura familiar (RODRIGUES, 2023). Além disso, temos que lembrar que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também se diz abertamente favorável ao Marco Temporal (CULTURA, 2023).

Dessa forma, a situação hoje é a mesma que Prestes assinalou na década de 80: a burguesia nacional tem uma relação direta com o latifundio e é ela quem elege os representantes para o Congresso, Senado etc (PRESTES, 1985). Enquanto isso, pessoas pobres, indígenas e negras continuam não fazendo parte dessa tão falada “festa da democracia”. Ao contrário, para o nosso estado democrático de direito, na prática sempre foi legalizado o roubo e assassinato destas. Temos uma aproximação entre estas populações a partir de sua marginalização e extermínio, bem como suas estratégias de resistência.

Peguemos o caso indígena. O Relatório Figueiredo, que foi “encontrado” após décadas da narrativa governamental ter dito que havia pegado fogo, mostra a tortura e política de extermínio sistêmicas do governo contra diversoas pessoas indígenas. Assim, vale lembrar que

Apenas entre 1900 e 1957, cerca de 80 grupos étnicos foram exterminados no Brasil, cerca de 800 mil pessoas (TOTTEN, PARSONS e HITCHCOCK, 2002); durante a ditadura, diversas são as denúncias: assassinatos em massa, tortura, escravidão, estupros, guerra química, de acordo com o Relatório Figueiredo. A Comissão da Verdade, que analisa o documento, revela que o Serviço de Proteção ao Índio escravizou e torturou pessoas, além de roubar terras para latifundiários; tribos inteiras do Maranhão foram destruídas; tanto o SPI quanto latifundiários introduziram, deliberadamente, a varíola em aldeias indígenas. Não é preciso voltar tanto ao passado: o genocídio indígena continua até hoje. Em 2017, no Mato Grosso do Sul, próximo à aldeia Te’ Ýikuê, homens armados vieram em cerca de 60 caminhonetes e atiraram em torno de 1000 indígenas; no Maranhão,também em 2017, outro confronto deixou no mínimo 12 indígenas feridos, e um deles teve a mão decepada. Em 2018, Kaingangs que reivindicavam a demarcação de suas terras foram agredidos e torturados pela Brigada Militar de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. (DENARDO, 2018)

O Relatório Cimi, bem como a sua plataforma Caci (Cartografia dos Ataques Contra Indígenas), mostram que a violência contra as pessoas indígenas aumentou durante o governo genocida de Jair Bolsonaro. Por exemplo, “em nove meses de 2019 ocorreram 160 casos de invasão em 153 terras indígenas, em 19 estados; e no ano completo de 2018 ocorreram 111 casos em 76 terras indígenas, em 13 estados” (CIMI, 2019; ver também CIMI, 2018).

É neste sentido que a liderança indígena Thiago Karai Jekupe (A MENOR, 2019) afirmou que nunca vivemos em uma democracia, uma vez que “democracia só vai existir quando todos os povos tiverem direitos”; para ele, o Judiciário brasileiro não representa “os povos indígenas, porque senão não estava esta matança [de pessoas indígenas] sem ninguém ser preso no Brasil”. Teóricos marxistas como Vladimir Safatle afirmam que a democracia é geográfica, atingindo, no máximo, alguns condomínios em zonas nobres dos municípios, nunca se efetivando de fato; a consequência desta compreensão é que as instituições democráticas sequer existiram (SAFATLE, 2021).

A presente reflexão se propõe a analisar tanto a criação do sujeito indígena de direitos a partir do Diretório dos Índios, quanto o papel da Arqueologia nesta discussão.

A construção do sujeito indígena do direito.

O sujeito de direito é o objeto jurídico que define as entidades, sejam elas pessoas ou instituições, que possuem direitos e deveres dentro de uma determinada jurisprudência, estabelecendo, ao menos no papel, um “princípio formal da igualdade e da liberdade, o princípio da autonomia da personalidade” (PACHUKANIS, 2017, p. 61; ver também ALMEIDA, S., 2017a).

Assim, o sujeito de direito constitui uma das unidades básicas do chamado estado democrático de direito, um dos elementos fundamentais para o estudo das relações jurídicas, e o direito é visto como “a relação entre sujeitos de direito” (ALMEIDA, S., 2020).

A história deste objeto jurídico, no entanto, merece especial atenção. Pachukanis (2017) é um dos primeiros teóricos que se atenta a isso, baseado nos estudos marxianos. Para ele, o sujeito de direito surge como consequência das forças produtivas, como uma forma de dominação da classe operária e com o objetivo máximo de assegurar a propriedade privada. Em outras palavras, a igualdade estabelecida entre todos é apenas formalista, servindo para assegurar a “ditadura da fábrica” na “ilusão da democracia”.

Assim, o princípio da subjetividade jurídica e os alicerces de sua esquemática […] decorre com absoluta inevitabilidade das condições da economia mercantil-monetária. A compreensão estritamente empírica e técnica da ligação entre esses dois momentos é expressa na reflexão de que o desenvolvimento da mercadoria demanda a garantia de propriedade, de bons tribunais, de boa polícia etc. Contudo, quanto mais profundamente se examina a coisa, mais fica claro que não apenas este ou aquele dispositivo técnico do aparato estatal cresce no terreno do mercado, mas que entre as próprias categorias da economia mercantil-monetária e a forma jurídica existe uma ligação interna indissociável. Em uma sociedade em que existe o dinheiro, em que, portanto, o trabalho privado isolado torna-se social apenas por intermédio de um equivalente universal, já se colocam todas as condições para a forma jurídica e suas contradições: entre o subjetivo e o objetivo, o privado e o público (Ibid., p. 63, grifo meu)

Em outras palavras, não existe direito fora da sociedade capitalista (ver, por exemplo, ALMEIDA, S., 2017b), o que inclui uma futura sociedade com modo de produção comunista (5).

Portanto, não é nenhuma surpresa que as chamadas repúblicas e democracias europeias defendessem “direitos individuais” em seus territórios e o colonialismo e a escravidão ao mesmo tempo; a exceção que confirma a regra são os jacobinos, que foram os únicos a propor direitos universais que se extendiam às colônias (6); assim que os jacobinos são derrotados, a normalidade volta e a democracia passa a representar direito (somente) de voto apenas para homens, brancos, e proprietários.

Uma vez que a classe dominante nunca possuiu deveres (ou melhor dizendo, seus deveres aparecem exclusivamente em disputas internas), é a classe trabalhadora o sujeito de direito por excelência. Podemos perceber facilmente que o estabelecimento desta ordem jurídica caminha lado a lado com a acumulação primitiva do capital (vista como processo contínuo).

Em particular, Silvio Almeida discute como a “a luta de classes se desdobra no plano material como luta de raças também”, onde “a raça é uma tecnologia fundamental para se compreender este processo de race craft, de formação e de racialização, que vai ser central para os exercícios de poder e de dominação que são fundamentais para a reprodução do colonialismo” (ALMEIDA, S., 2018). Uma vez que o ordenamento jurídico faz parte da superestrutura do modo de produção capitalista e este é racializado, o conceito de raça não pode deixar de fazer parte de qualquer discussão sobre direito.

Na América Latina, o estabelecimento do sujeito de direito também serviu para ordenar juridicamente o Outro, isto é, os indígenas. É isto que se dá no período pombalino, através do Diretório dos Índios (7). Este é o primeiro documento que estabelece uma jurisprudência sobre os povos indígenas, o que antes ocorria através de discussões eclesiásticas (8), e lançou as bases para a política assimilacionista que passaria então a ser adotada pela Coroa. Pra tal política assimilacionista, inserido dentro da ordem capitalista do século 18, foi fundamental o estabelecimento do sujeito indígena de direito, isto é, sua inserção formalista dentro de princípios de igualdade e liberdade jurídica. Seus parágrafos iniciais são reveladores, justamente por tratarem do ordenamento administrativo (de um lado, juízes e oficiais de justiça, e do outro, diretores), religioso e educacional:

2 Havendo o dito Senhor declarado no mencionado Alvará, que os Índios existentes nas Aldeias, que passarem a ser Vilas, sejam governados no Temporal pelos Juizes Ordinários, Vereadores, e mais Oficiais de Justiça; e das Aldeias independentes das ditas Vilas pelos seus respectivos Principais: Como só ao Alto, e Soberano arbítrio do dito Senhor compete o dar jurisdição ampliando-a, ou limitando-a como lhe parecer justo, não poderão os sobreditos Diretores em caso algum exercitar jurisdição coativa nos Índios, mas unicamente a que pertence ao seu ministério, que é a diretiva; advertindo aos Juizes Ordinários, e aos Principais, no caso de haver neles alguma negligência, ou descuido, a indispensável obrigação, que tem por conta dos seus empregos, de castigar os delitos públicos com a severidade, que pedir a deformidade do insulto, e a circunstância do escândalo; persuadindo-lhes, que na igualdade do prêmio, e do castigo, consiste o equilíbrio da Justiça, e bom governo das Repúblicas. Vendo porém os Diretores, que são infrutuosas as suas advertências, e que não basta a eficácia da sua direção para que os ditos Juizes Ordinários, e Principais, castiguem exemplarmente os culpados; para que não aconteça, como regularmente sucede, que a dissimulação dos delitos pequenos seja a causa de se cometerem culpas maiores, o participarão logo ao Governador do Estado, e Ministros de Justiça, que procederão nesta matéria na forma das Reais Leis de S. Majestade, nas quais recomenda o mesmo Senhor, que nos castigos das referidas culpas se pratique toda aquela suavidade, e brandura, que as mesmas Leis permitirem, para que o horror do castigo os não obrigue a desamparar as suas Povoações, tornando para os escandalosos erros da Gentilidade.

(…)

4 Para se conseguir pois o primeiro fim, qual é o cristianizar os índios, deixando esta matéria, por ser meramente espiritual, à exemplar vigilância do Prelado desta Diocese; recomendo unicamente aos Diretores, que da sua parte dêem todo o favor, e auxílio, para que as determinações do dito Prelado respectivas à direção das Almas, tenham a sua devida execução (…).

5 Enquanto porém à civilidade dos Índios, a que se reduz a principal obrigação dos Diretores, por ser própria do seu ministério; empregarão estes um especialíssimo cuidado em lhes persuadir todos aqueles meios, que possam ser conducentes a tão útil, e interessante fim, quais são os que vou a referir.

6 Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as Nações, que conquistaram novos Domínios, introduzir logo nos povos conquistados o seu próprio idioma, por ser indisputável, que este é um dos meios mais eficazes para desterrar dos Povos rústicos a barbaridade dos seus antigos costumes (…)

7 E como esta determinação é a base fundamental da Civilidade, que se pretende, haverá em todas as Povoações duas Escolas públicas, uma para os Meninos, na qual se lhes ensine a Doutrina Cristã, a ler, escrever, e contar na forma, que se pratica em todas as Escolas das Nações civilizadas; e outra para as Meninas, na qual, além de serem instruídas na Doutrina Cristã, se lhes ensinará a ler, escrever, fiar, fazer renda, costura, e todos os mais ministérios próprios daquele sexo.

Assim, podemos ver que o estabelecimento do sujeito indígena do direito veio junto com a proibição de suas línguas, costumes e religiões; outro ponto de particular importância vem na abolição do modo de produção comunitário, uma vez que a produção agrícola seria destinado ao sustento das famílias (e não mais da comunidade) e ao comércio, o que mostra claramente o estabelecimento do sujeito indígena de direito como um sujeito capaz de trocar mercadorias (9). Particularmente, os parágrafos 19 a 26 tratam exatamente desta questão, inclusive tratando do que deveria ser cultivado e plantado dentro das aldeias. Ademais, o parágrafo 26 permitia o “castigo” físico (tortura) às pessoas que não produzissem suficiente:

26 E como para se estabelecer a Cultura dos mencionados gêneros nas referidas Povoações, não bastará toda a atividade, e zelo dos Diretores, sendo mais poderoso, que as suas práticas, o inimigo comum da frouxidão, e negligência dos Índios, que com a sua aparente suavidade os tem radicado nos seus péssimos costumes com abatimento total do interesse público: Para o Governador do Estado, sendo informado daqueles Índios, que entregues ao abominável vício da ociosidade faltarem à importantíssima obrigação da Cultura das suas terras, possa dar as providências necessárias para remediar tão sensíveis danos; serão obrigados os Diretores a remeter todos os anos uma lista das Roças, que se fizerem, declarando nela os gêneros, que se plantaram, pelas suas qualidades; e os que se receberam; e também os nomes assim dos Lavradores, que cultivaram os ditos gêneros, como dos que não trabalharam; explicando as causas, e os motivos, que tiveram para faltarem a tão precisa, e interessante obrigação; para que à vista das referidas causas possa o mesmo Governador louvar em uns o trabalho, e a aplicação; e castigar em outros a ociosidade, e a negligência.

É a expressão clara de que “a lei facilita [essa] violência criando artíficios para inocentar o opressor” (GONZÁLEZ, 2020, p. 298)(10). Também vale lembrar que diversos outros códigos legais se seguiram ao Diretório dos Índios. Sobre o trabalho nas roças, era permitido que as pessoas brancas alugassem os instrumentos agrários para as pessoas indígenas, que pagavam com seu trabalho (e, caso não pagassem, poderiam ser expulsas do aldeamento, ou até mesmo escravizadas). Dessa forma, a época das reformas pombalinas

foi uma época de inúmeros conflitos e avanço destes últimos [brancos] sobre as terras das aldeias que, embora continuassem pertencendo aos índios, tornavam-se mais vulneráveis através de uma legislação incentivadora da presença de não índios no seu interior. Some-se a isso, o desenvolvimento socioeconômicoda capitania que implicava na conquista e incorporação dos sertões mais distantes com a criação de novas aldeias e na ameaça cada vez mais intensa ao patrimônio indígena nas aldeias já seculares. (ALMEIDA, M. R. C., 2015, p. 139)

Vamos ver dois casos deste processo: o primeiro deles no Triângulo Mineiro, a partir do Projeto Quebra-Anzol, e o segundo no município do Rio de Janeiro.

O Projeto Quebra-Anzol vem estudando a ocupação da região da bacia do Quebra-Anzol desde 1980, tendo sido coordenado por Márcia Angelina Alves desde então. As diversas pesquisas realizadas até o momento revelam uma história de longa duração, com povos caçadores coletores há 7300 anos A.P. no sítio Rezende até 212 anos A.P. no sítio Inhazinha, zona 2. Particularmente, Denardo (2018) demonstrou a ocupação na região por Kayapós Meridionais há 1830 anos.

O processo de continuidade e transformação cultural é outro objeto de pesquisa do projeto. Assim, é possível perceber uma continuidade das formas ao longo de todo período pré-colonial, com urnas periformes, vasos trapezoidais, cuscuzeiras etc. Também se mantém a superfície sem decoração, bem como a manufatura da pasta em questões de seleção da matéria-prima, granulometria, técnica de acordelamento, além do fato das bases serem predominantemente convexas e as bordas diretas com lábios predominantemente arredondados.

No entanto, no horizonte colonial da zona 2 do sítio Inhazinha, existe a adoção da base plana, bem como uma seleção mais rudimentar da pasta (MOREIRA, 2019; MAGALHÃES, 2015). Isto é compreendido como uma transformação ocorrida a partir do contato com os colonizadores. Mas podemos complexificar um pouco mais a análise ao pensar que a adoção desta base se deu após a política de aldeamentos estabelecida no Diretório dos Índios.

Uma vez que o Diretório estabelecia a obrigatoriedade do uso de instrumentos e ferramentas não-indígenas para o sujeito indígena de direito, o que na prática se referia aos “aldeados”, é possível pensar que tal uso não se restringiu a pás e arados mas também a outros objetos do dia-a-dia, inclusive pratos. A adoção de base plana indicar não a relação com elementos brancos, mas a relação entre pessoas indígenas aldeadas e não-aldeadas.

Além disso, vale lembrar aqui que os aldeamentos não significavam proteção nem segurança. Lourenço (2015) mostra como as políticas de assentamento eram violentas. Particularmente, Giraldin (1997) comenta sobre a invasão de terras destinadas aos aldeamentos por fazendeiros na aldeia Santana do Paranaíba, além do fato de que as crianças indígenas eram sequestradas para serem vendidas como escravas. Além disso, existem registros de governadores de províncias declararem guerra justa contra aldeamentos, chegando a destrui-los e exterminar a população que ali residia, mesmo com as críticas do Conselho Ultramarino (que via nos aldeamentos uma forma de ocupar o interior do Brasil e assim dificultar invasões espanholas).

Tal hipótese é fortalecida ao se considerar que a resistência à dominação, após a luta armada, veio através das fugas das aldeias (que muitas vezes eram atacadas a fim de suas terras serem roubadas). Na fuga, o que também se rejeitava era este enquadramento do sujeito indígena de direito. Giraldin (1997) demonstra que tais fugas resultaram em uma migração para o norte; possivelmente, os atuais Panara são os descendentes dos antigos Kayapo Meridionais, hipótese também levantada por Artiaga (1959).

Outra estratégia foi a utilizada pelos povos indígenas no Rio de Janeiro. Maria Regina Celestino (2011, 2015) demonstra como populações aldeadas utilizaram da ordem jurídica para garantir, sobretudo, seu modo de produção coletivista. O caso da aldeia de São Francisco Xavier de Itaguaí é emblemático, uma vez que ela

chegou a ser extinta e restaurada por ordem da rainha em atendimento à solicitação do capitão-mor índio, José Pires Tavares, que se dirigiu à Lisboa para defender a aldeia. […] Importa, no entanto, ressaltar que os argumentos contrários à manutenção da aldeia afrimavam a condição de mistura e dispersão dos índios. Estes, por sua vez, reinvidicaram os direitos seculares pela identidade indígena e venceram a causa, contrariando os interesses do dono de um engenho construído no interior da aldeia, que queria expulsá-los. Nessa disputa, vale destacar, os aldeados associaram-se aos moradores interessados em transformar a aldeia em vila e mantê-la no mesmo local onde se encontrava. Para isso, aliaram-se aos índios, opondo-se ao dono do engenho que queria deslocá-la. Venceram a causa, criaram a vila e estabeleceram a câmara, que não tardou a decretar o fim da aldeia. A temporária aliança com os moradores permitiu aos índios manter a aldeia por mais algum tempo, embora os interesses contrários logo tenham se manifestado, levando à sua extinção. (ALMEIDA, M. R. C., 2010, p. 129)

Já no século 19, com o estabelecimento da corte no Rio de Janeiro, lideranças e delegações indígenas de diversas regiões do Brasil dirigiam-se à corte apresentar petições e reivindicar direitos junto à Coroa (ALMEIDA, M. R. C., 2019). Esta é uma situação semelhante à investigada por Navarrete Linares em seu projeto “Reconstrucción histórica del Lienzo de Tlaxcala”, onde os tlaxcaltecas produziram um códice, que foi apresentado na corte espanhola no século 16, com grande refinamento de vestuário e dança, a fim de apresentar sua fundamental contribuição à Conquista (sem a qual os espanhóis teriam fracassado) e portanto reivindicar seus direitos enquanto vassalos do rei espanhol.

As duas estratégias eram complementares. A fuga das aldeias como rejeição ao sujeito de direito, ou o uso do enquadramento jurídico para assegurar o mínimo, não são opostos. O que os liga, no entanto, está a resistência diante da dominação, uma vez que o enquadramento jurídico necessariamente levava ao roubo de suas terras por latifundiários ou para a expansão urbana (e a vila, ao fim do dia, pagava impostos aos latifundiários).

Temos assim que não só o enquadramento jurídico do sujeito indígena de direitos foi consequência da pressão das forças “produtivas” (isso é, da elite rural), e portanto servindo como forma de dominação a fim de acelerar a acumulação primitiva, mas também é possível perceber que desde o início tal ordenamento jurídico recebeu resistências e diferentes povos indígenas viram a jurisprudência pelo que ela era: uma ilusão, que, no entanto, poderia ser utilizada para alcançar alguns fins. Por outro lado, o progresso brasileiro pregado pela classe dominante “agropop” sempre foi apenas o progresso da desigualdade.

Entre tutelas e gritos de guerra…

Uma das últimas chaves para entender a formação do sujeito de direito indígena como processo fundamental para a espoliação desses povos vem do conceito de tutela, aspecto contínuo e fundamental das relações estabelecidas. No entanto, se inicialmente a tutela tinha um caráter religioso e ligado às ações jesuiticas, com o passar dos anos a tutela (como forma de integração) passou a ser muito mais uma ferramenta de governabilidade junto ao extermínio. Nesse sentido, vale ressaltar que

a política de conquista e colonização conviveu com a dualidade entre as opções de exterminar e preservar os povos dominados. Embora fossem aceitas todas as formas e mecanismos disponívels de aniquilamento da soberania dos vencidos, inclusive a Guerra Justa movida sempre que fosse definida como necessária e considerada legal pelas autoridades constituídas, contra os grupos classificados como não aliados, constata-se também farta legislação voltada para garantir a liberdade dos índios – ainda que só para os definidos como aliados -, e para implementar a sua incorporação através da evangelização. Isso porque o índio, como a terra, era considerado como um bem a ser conquistado, incorporado, e um alado em portencial a ser cooptado para participar da concretização do projeto colonial, da promoção do povoamento, da garantia de conquistas de fronteiras e da formação de mão-de-obra utilizável, sempre que fosse necessário. (PARAÍSO, 2014, p. 33).

A separação de dois grandes grupos, aliados e não aliados, se refletiu na categorização Tupi e Tapuia. Os primeiros seriam os povos indígenas que poderiam ser aliados, mas que já estariam ou assimilados ou fadados à assimilação e portanto ao desaparecimento; os povos Tupi, dentro da etnografia da colônia e posteriormente do Império, eram uma construção artificial que objetivava a construção de um ideário “puro” de um povo nacional e que, por representar um passado idealizado, servia para a construção de discursos nacionalistas (11). Já os Tapuias seriam os “índios bravos”, que jamais poderiam ser incorporados à “civilização” e cujo desaparecimento portanto não seria natural, mas deveria ser forçado por políticas de extermínio.

Em última instância, com a necessidade cada vez mais preemente de manter ocupados os espaços “vazios” (lê-se, sem gente branca), inclusive como política militar para impedir possíveis invasões espanholas, as políticas se voltaram cada vez mais para a chamada estratégia de “catequese e civilização”. Esta estratégia, desde o começo do Império, fez com que a antiga tutela se desvencilhasse dos seus aspectos religiosos. Um caso ilustrativo ocorreu em 1826, quando “a aprovação da implementação de uma companhia agroeconômica no Maranhão […] esbarrou nas contendas sobre a prioridade do plano geral de ‘catequese, colonização e civilização dos índios’ no parlamento” (KODAMA, 2009, p. 200). Os deputados se alternaram entre defender a política de catequese e civilização ou que os povos indígenas representavam uma ameaça que estavam estancando o avanço, representando os dois lados do pêndulo que sempre rogou as relações do Estado com os indígenas. No entanto, um dos deputados, Clemente Pereira, “apesar de se dizer contrário ao extermínio ‘dessa raça de homens’, defendia que um ‘plano geral de civilização e catequese’ dos índios deveria estar necessariametne atrelado aos projetos de abertura de caminhos para o interior, os quais precisariam ser orientados pelas companhias de colonização” (Ibid., p. 201, grifo meu). Tal comentário é um seguimento natural à substituição da tutela missionária dos jesuítas pela chamada tutela orfanológica iniciada por Marquês de Pombal, que dava às populações indígenas a condição de “órfãos” que poderiam ser “pseudo cidadãos” (FRANCO e SIQUEIRA, 2010).

Ao longo do século 19, a “catequese e civilização” passou a ser vista como um verdadeiro “serviço público” realizado pela pasta de Negócios do Império, dentro de uma “complexa conjuntura que envolvia, pelas restrições ao tráfíco, o projeto de chamada à imigração, conformada à idéia de “espraiamento” da civilização, e o maior controle do Estado sobre o seu território. A política dos aldeamentos estava, assim, estreitamente vinculada à política de terras” (KODAMA, 2009, p. 256, grifo meu). As aldeias regidas pelo Regulamento das Missões de Catequese e Civilização dos Índios de 1845 eram verdadeiros destacamentos militares regidos por administradores não indígenas, que ocupavam os cargos de diretor-geral, diretor do Aldeamento, tesoureiro, missionário e cirurgião.

A promulgação da República não trouxe grandes rupturas. Como resposta aos conflitos gerados principalmente pelo expansionismo latifundiário sobre terras indígenas, além do crescente interesse por parte da burguesia nacional em explorar recursos naturais nestas mesmas terras, foi criado em 1910 o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, que em 1918 passaria a ser o Serviço de Proteção aos Índios (SPI). O órgão foi regido pelo Marechal Candido Mariano Rondon, que já havia trabalhado na expansão das linhas telegráficas do Mato Grosso e Amazonas e já ali defendia o “ideal positivista de incorporação progressiva do índio à sociedade brasileira através da miscigenação e do trabalho” (LASMAR, 2011, p. 37), ideal que também seria incorporado ao SPI, em que, como adverte Munduruku (2012), o respeito aos povos indígenas estava atrelado à crença de que estes povos poderiam mudar para serem inseridos na comunhão nacional. É interessante também ressaltar que, como condição para que aceitasse o cargo de direção do SPI, Rondon solicitou a aprovação das seguintes diretrizes:

1) justiça no que se refere às terras indígenas, que são vítimas de esbulho;

2) brandura, constância e sofrimento, por parte dos brancos;

3) abrir comércio com os índios, mesmo que seja com perda;

4) procurar a paz com os índios inimigos, através de dádivas e admoestações;

5) favorecer os matrimônios entre índios e brancos e mulatos (KAINGANG apud MUNDURUKU, 2012, p. 33)

Estes itens refletem uma postura paternalista e tutelar em relação aos povos indígenas, que permeariam todas as políticas dos séculos 20 e até mesmo do 21. Como lembra Lima (2015):

As técnicas jesuíticas de penetrar os sertões distribuindo presentes (brindes), vestindo os indígenas, tocando música (na ação rondoniana era o Hino Nacional e não cânticos religiosos) são parte de um estoque de tecnologias de poder que se reportam às primeiras conquistas e que foram sendo reelaboradas e reeditadas ao longo dos séculos de colonização, à luz de outros vários conhecimentos para gestão de recursos materiais (a terra, inclusive) e humanos (escravos indígenas e africanos, dentre outros). Mas sob a ação dos governos republicanos não se esperava conquistar mais catecúmenos ou súditos através da conquista das “almas indígenas”: queria se formar cidadãos brasileiros, com acesso limitado aos direitos civis, políticos e sociais, demandando até estarem prontos para serem emancipados, parte de um povo que se pudesse exibir ao mundo ocidental como civilizado e, sobretudo, que servissem como ocupantes da vastidão territorial encompassada pelo mapa brasileiro. A Comissão Rondon sempre seria, desde então, idealizada por ter sido uma espécie de “laboratório” de nossa política indigenista, na qual os “leigos” militares demonstrariam não apenas sua capacidade de suportar as agruras dos sertões, mas também a abnegação, a brandura e a bondade do missionário.

De fato, tais políticas estavam estritamente de acordo com o Código Civil de 1916, que estabelecia os povos indígenas (chamados de silvícolas) como incapazes, o que imediatamente levava à conclusão de que deveriam ser tutelados. Juridicamente, estabelecia-se então um sujeito de direito indígena Capitis diminutio, em última instãncia inferior e que deveria ser civilizado dentro de uma perspectiva integracionista (que coincidentemente abriria suas terras para exploração econômica). Vale lembrar que o projeto de lei original pretendia substituir a chamada tutela orfanológica por uma tutela especial, alegando que as populações indígenas possuíam organização social própria, mas tal ideia foi substituida pelo conceito de eles eram relativamente incapazes já na Comissão Legislativa do Senado (CAMPOS, 2011). O conceito de tutela orfanológica só seria de fato substituído por uma tutela de Estado com o Decreto 5.484 de 27 de julho de 1928. Fora a mudança jurídica da categoria da tutela, os textos constitucionais de 1934, 1946, 1967 e a Emenda Constitucional n. 1/1969 apresentavam os mesmos objetivos integracionistas da “catequese e civilização” do Império (LACERDA, 2007).

Todas essas políticas encontram seu espelho na cultura material que as possibilitava, seja nos “brindes” dados, na distribuição das cestas básicas e comidas pela FUNAI, nos instrumentos de trabalho introduzidos em todos os aldeamentos. Consequentemente, todas essas políticas são possíveis de serem encontradas e analisadas dentro de trabalhos arqueológicos, e a perspectiva que estamos trabalhando aqui, ainda que exploratória, pode servir de recurso para que diversas discussões sejam levantadas dentro da Arqueologia Histórica ou mesmo da Arqueologia do Passado Recente. Esta perspectiva

Nesta brevíssima retrospectiva, vemos como o sujeito de direito indígena está fundamentalmente relacionado a diferentes tipos de tutela que os jogam em diferentes categorias, seja de órfãos, de crianças, de deficientes ou incapazes. No entanto, também podemos perceber como todas estas diferentes estratégias serviram para os mesmos fins relacionados ao processo de acumulação primitiva. Vale se perguntar, agora, se o atual ordenamento jurídico dá prosseguimento ou não a este processo, especialmente ao lembrar do protagonismo indígena durante a Constituinte de 1988 (12).

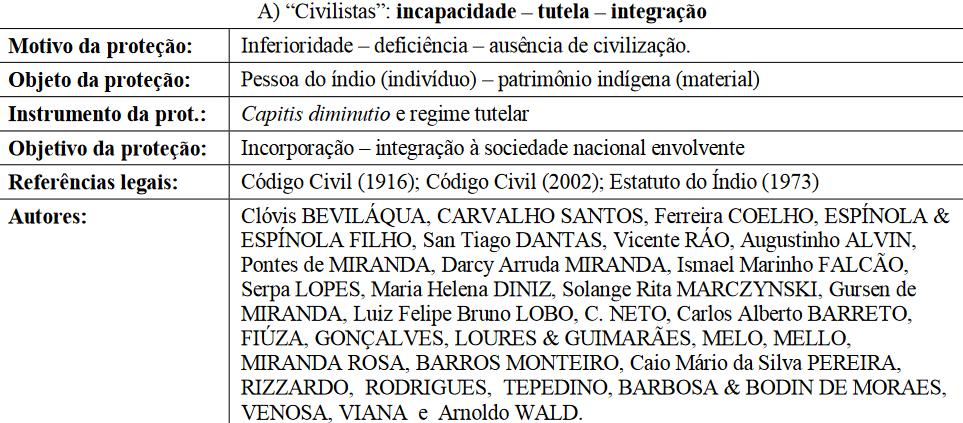

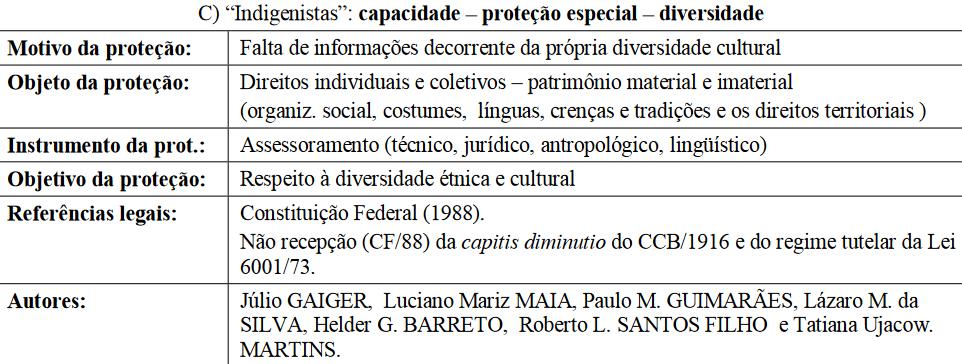

A resposta, infelizmente, é ambígua. Lacerda (2007) reconhece a existência de três grandes campos dentro do Direito em relação à juridicação voltada para populações indígenas, a partir de quatro grandes divergências: o motivo da proteção do Estado, o objeto da proteção, o instrumento legal da proteção e o objetivo da proteção. A autora sistematizou tais diferenças na seguinte tabela:

Figura 1 Divergências dos campos jurídicos sobre a capacidade civil indígena, e principais autores (p. 272)

A autora demonstra como, mesmo com o texto constitucional de 1988, há diversas instâncias no Executivo, Legislativo e Judiciário em que decisões pautadas em uma concepção de tutela e integração indígena levam a uma prática que pode ser ainda considerada civilista. Os casos referentes a diversos acórdãos em que juízes consideraram a parte indígena como “incapaz” (e sem capacidade civil plena), “hipossuficiente sócio-culturalmente em relação ao homem branco” ou “relativamente incapaz” elencados (ps. 280-282) são ilustrativos de o texto constitucional não garante os direitos indígenas frente a outros interesses. Como colocado anteriormente, a própria construção da Usina de Belo Monte atesta para o mesmo fato. Nesse sentido, a pintura corporal por jenipapo realizada por Krenak durante a Constituinte de 1988 demonstra uma verdadeira análise política da real situação. Como ele mesmo diz:

Ao passar aquela tinta preta no meu rosto, eu estava rompendo com o diálogo ali, naquele espaço da Constituinte, e declarando ao mesmo tempo um luto, uma indignação com a atitude canalha que os caras da direita, os racistas todos que estavam no Congresso, expressavam contra os direitos humanos. Ao mesmo tempo, eu também estava declarando guerra a eles, e gritando: “Vocês são todos uns canalhas, e eu não tenho medo de vocês… Morte, morte!”. Eu estava dando um grito de guerra […]” (KRENAK e CAMPOS, 2021, p. 29)

Por fim, vale uma última discussão. Pela primeira vez na história brasileira, temos uma mulher indígena em frente à FUNAI, e o atual governo criou o Ministério dos Povos Indígenas. Embora este novo cenário possa parecer promissor, é preciso exercer uma prudente desconfiança. Primeiro, por conta das próprias alianças com os setores latifundiários, que encontram representantes importantes na própria composição dos Ministérios (13), inclusive em ministérios com muito mais poder decisório e verba. A questão das verbas, aqui, é fundamental, uma vez que vai implicar na própria atuação de cada Ministério; oras, os principais Ministérios ainda estão nas mãos de representantes de interesses da classe burguesa brasileira. Ao ser questionado sobre essa nova ordenação no Executivo, Ailton Krenak pondera que as pessoas indígenas que assumem os cargos no novo governo

têm que ter ciência de que assumem um lugar de alto risco, não é privilégio. É um risco grave de ser aniquilado ou de ficar com a biografia suja, porque é entrar num aparelho do Estado sabendo que ele é colonial e sempre teve dono. Não é confortável. É diferente para os brancos. Os brancos entram nesses organismos para ficar. Alguns têm aposentadoria vitalícia. Os negros e os indígenas têm que ficar espertos, estão passando por um organismo estranho, que não vai assimilar a presença deles. Quero ver quando o Estado brasileiro vai conseguir vomitar o genocídio histórico. Além da tentativa pontual de matar um ou outro povo, o Estado brasileiro tem a tradição de matar índio. É diferente de Bolívia, Peru, Equador, Venezuela… O Equador tem quase 70% da população formada por indígenas; na Bolívia, mais de 50%. O Brasil acabou com os indígenas. (MATEUS, 2023)

Em vias de conclusão… O sujeito indígena de direito e a Arqueologia Pública.

Uma vez que se coloca em evidência a formação do sujeito indígena de direito e sua relação com a dominação, é possível estudar o processo de acumulação primitiva do capital e da expropriação de terras indígenas, uma vez que ele se reflete nos territórios juridicamente institucionalizados (aldeamentos), nos espaços urbanos e na cultura material. Compreender a gênese de tal sujeito de direito e sua relação indissociável com a construção da branquitude também abre novas compreensões da contemporaneidade e do surgimento do Estado capitalista moderno; nesse ponto, ciências como a Arqueologia (e principalmente a Arqueologia Histórica) podem cumprir importante papel no estudo da superestrutura jurídica.

Mas além destas novas possibilidades de pesquisa, toda esta discussão abre também novas possibilidades de atuação política da ciência arqueológica e do seu exercício profissional. Por exemplo, ao mostrar que toda a jurisprudência indígena surgiu como acelerador e facilitador do roubo de suas terras e da acumulação primitiva, então é possível fazer com que a Arqueologia passe a falar de reforma agrária e da luta indígena. Afinal, esse longo processo de rejeição a este sujeito indígena de direito deixou (e deixa) sua marca em diversos objetos e sítios arqueologicos.

Assim, mais do que apresentar grandes elucidações sobre o passado, esta reflexão busca traçar novos caminhos para o futuro, compreendendo a Arqueologia como ciência do presente capaz de ter grande atuação social e política. O processo de acumulação primitiva a partir da despossessão de povos indígenas continua, afinal, e isto dialoga com os anseios presentes nas diversas elaborações do que deve ser a Arqueologia Pública brasileira. Para isto, três casos que vêm se arrastando desde 2019 são emblemáticos, onde os processos de invasão e esbulho de terras que sempre existiram e aumentaram no século XIX (14) ficam evidentes.

Na Bahia, o governo federal de Jair Bolsonaro vem pressionando a FUNAI para liberar a construção de um hotel de luxo, da rede hoteleira Vale Galé, dentro da terra indígena dos Tupinambá de Olivença (AUDI, 2019). Também na Bahia, houve as ameaças feitas por Luigi Rotunno (pré-candidato do PSDB) contra pessoas indígenas que supostamente estariam invadindo a praia do resort La Torre, em Porto Seguro (BONFIM, 2020). Vale lembrar que este município foi palco de conflitos entre indígenas e forças armadas no contexto do movimento “Brasil: 500 anos de Resistência Indígena, Negra e Popular – Brasil outros 500”, uma “verdadeira batalha que elucidou as relações que o Brasil dos anos 1990 ainda mantinha, e, de certo modo ainda mantém, com os povos indígenas”, e que “demonstra a virulência, o descaso e o autoritarismo de um Brasil que utiliza a força do poder, da exclusão e da negação do diálogo para impor um projeto nacional único, que ignora as raízes indígenas, negras e populares que fundam e que movem a sociedade brasileira” (MUNDURUKU, 2012, p. 58).

Em São Paulo, a construtora Tenda pretende realizar a construção de 11 torres de edifícios, do programa Minha Casa Minha Vida, ao lado da terra indígena dos Guarani Mbya no Pico do Jaraguá, já mencionada no início desta reflexão. Inclusive, a construtora, dentro do estado democrático de direito, acionou a Tropa de Choque do estado (governado pelo PSDB) para expulsar violentamente as pessoas indígenas e demais manifestantes que protestavam contra o condomínio (GALVANI, 2020). Vale lembrar que, “há mais de três décadas, os Guarani do pico do Jaraguá lutam, sem sucesso, para ver reconhecido seu direito sobre as terras no entorno de suas aldeias, para além do território hoje demarcado. Laudos etnográficos comprovam que sua presença na região é antiga, e remonta a períodos pré-coloniais.” (MELO, 2020); o governo não reconhece estas áreas, segundo ele, a fim de “preservar o meio ambiente”, embora tal preocupação tenha desaparecido ao liberar o projeto da Tenda, mesmo que, de acordo com os Mbya, ele não tenha seguido o devido processo legal.

De um extremo, existe a construção de um hotel de luxo para a elite, e, do outro, a construção de um condomínio popular por uma empresa controlada pela… elite. Tanto em um quanto o outro, o processo é o mesmo: invasão e esbulho de terras indígenas a fim de acumular capital, com governos a nível municipal, estadual e federal possibilitando (e incentivando) tais práticas. A diferença é que, no primeiro caso, a classe mais rica também fará de tais terras um resort para seus veraneios, processo este que não é de todo desconhecido: Lênin (1982) descreve como uma parte considerável de terras inglesas e escocesas eram entregues “ao desporto, às diversões dos ricaços” no final do século XIX e início do XX (p. 654).

Vale a pena aqui fazer uma constatação: o Brasil, desde a sua fundação até os dias atuais, esteve e está em uma guerra civil, onde os interesses de uma elite levam à expoliação massiva de parte da população e mesmo ao uso de sequestros, assassinatos, chacinas e desaparecimentos. Guerra civil que começou contra indígenas e contra negros, mas que se estendeu também para pessoas pobres, comunistas, e qualquer um que se atreva a se posicionar contra tal elite. Dessa forma, “o Brasil cria coesão através da constituição de inimigos internos. […] Desde o tempo que se constituiu através de genocídios indígenas nunca reconhecidos enquanto tais, ficou claro que ele próprio já era o seu pior inimigo” (SAFATLE, 2022, p. 72). Tal guerra civil pode ser facilmente constatada nas páginas de jornais, em qualquer época e em qualquer governo, em qualquer notícia sobre chacinas em favelas, pessoas assassinadas em presídios, ativistas assassinados na Amazônia… E, no entanto, a percepção do Estado brasileiro enquanto “instância do desaparecimento” (ibid., p. 77) sofre de tentativas de apagamento todos os dias, especialmente no período da redemocratização, onde a Lei da Anistia (imposta por militares para militares torturadores) dita o acordão de esquecimento no qual a elite tenta construir de forma hegemônica o discurso nacional. O Código Penal brasileiro e a constituição de sujeitos de direito são capítulos dessa longa guerra civil.

Essa perspectiva oferece ainda mais um campo de inserção para o desenvolvimento da Arqueologia Pública. Surgida dentro do contexto de luta por movimentos civis, ela se desenvolveu no Brasil dentro de discussões relacionadas ao patrimônio arqueológico, especialmente movimentos que buscavam sua proteção legal, como o preconizado por Paulo Duarte acerca dos sambaquis (15). Mas além disso, muitas vezes o que garante que a pesquisa arqueológica seja de fato realizada é justamente a própria aproximação com o público, que pode oferecer uma rede de suporte e proteção para a ou o profissional que pode muitas vezes sofrer pressão para elaborar um laudo favorável, ou mesmo ver seus laudos ignorados, como Funari (2001) aponta na construção das represas de Cebolão e São Jerônimo.

Assim, no Brasil, a Arqueologia Pública tem como objetivo a “definição de instrumentos e estratégias para a sustentabilidade sócio-ambiental num contexto capitalista”, em que as próprias “condições de emprego […] dentro do sistema capitalista são, portanto, absolutamente inadequadas” (FUNARI, 2008). Oras, as inadequações legais e de prática estão intrinsecamente ligadas ao mesmo processo que discutimos até aqui, uma vez que reconhecidamente a Arqueologia pode sim cumprir o papel de ir conta interesses de latifundiários, mineradoras, etc.

E dentro desse papel, Vasconcellos (2019, p. 260) levanta que “existe toda uma discussão atualmente a respeito do papel social da arqueologia na inclusão das comunidades no processo de tomada de decisões no que se refere à gestão do patrimônio local”, e que, “no Brasil, existem atualmente diferentes tentativas de estabelecer práticas conjuntas entre as políticas ambientais e preservacionistas”. Estamos falando aqui da interssecção da Arqueologia com o campo jurídico, e é nessa interssecção que a Teoria Marxista do Direito, que mostra justamente como o ordenamento jurídico dentro do estado de direito (burguês) é mesmo uma ferramenta de dominação de classe.

Concordamos com Lumbreras (1981) quando ele diz que a Arqueologia é “arma de libertação quando descobre as raízes históricas dos povos, ensinando a origem e o caráter de sua condição de explorados, […] e mostra a unidade processual da história em seus fins gerais e suas particularidades regionais ou locais”. A Arqueologia Pública no Brasil se desenvolve no mesmo caminho, e é nesse sentido que buscamos mostrar como o surgimento do sujeito de direito indígena, visto a partir da teoria desenvolvida por Pachukanis, demonstra o prcesso de acumulação primitiva e espoliação, especialmente ao estar ligado às diferentes tutelas. Nesse sentido, esse artigo busca afiar essa arma de libertação que a Arqueologia pode ser.

A história de longa duração de resistência a uma jurisdição que serve apenas para proteger a propriedade privada (e portanto os interesses da classe dominante) deve servir de aviso que apenas uma mudança profunda e radical vai garantir direitos e democracia. As arqueólogas e arqueólogos devem cumprir seus papéis nesta luta, não como protagonistas, mas sim como cientistas que na práxis se aliam O movimento transcontinental Abya Yala, por exemplo, é um dos movimentos mais organizados contra o sistema capitalista (16). A fim de conclusão, servem aqui as palavras do Subcomandante Insurgente Galeano, do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN):

Em poucas palavras, para os povos originários, o sistema jurídico não passa de um meio de espoliação.

Se prestarmos atenção às palavras do Congresso Nacional Indígena, em especial aos chamados “espelhos”, veremos o avanço e o aumento do roubo de territórios sob a proteção dos povos originários. O avanço da violenta maquinaria capitalista, no sentido figurado e real, deixou muitas pessoas sem nada. Elas foram desapropriadas, deixadas somente com seu corpo e seus conhecimentos. Nesse processo, “o papel principal é desempenhado pela conquista, a subjugação, o assassinato para roubar, em suma, a violência”.

Ao descreverem para nós a violência com que são atacados, os povos originários não falam de algo que ocorreu séculos atrás, mas há apenas algumas semanas. (GALEANO, 2021, p. 138)

Referências bibliográficas.

ALCÂNTARA, Aureli. Paulo Duarte entre sítios e trincheiras em defesa de sua dama – a Pré-História. Dissertação de Mestrado apresentada ao programa de Pós-Graduação em Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. 2007.

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na história do Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV. 2010.

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Aldeias indígenas no Rio de Janeiro colonial:espaços de ressocialização e de reconstrução identitária e cultural. Fronteiras & Debates, v. 2., n. 1. Macapá. 2015.

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Presença e atuação indígena na cidade do Rio de Janeiro colonial:das origens ao século XIX. Revista do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, n. 16. Rio de Janeiro. 2019.

ALMEIDA, Sílvio. Três pontos sobre Pachukanis. TV Boitempo. 2017a. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TSsu0irMtsY>

ALMEIDA, Sílvio. Não há direito sem capitalismo. TV Boitempo. 2017b. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=l5UlZJ5FxRE>

ALMEIDA, Sílvio. Diálogos com Marx – Questão racial. TV Boitempo. 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YtbripAIOHk>

ALMEIDA, Sílvio. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Janaína. 2020.

A MENOR de todas as terras (episódio 11). Fronteiras Fluidas (seriado). Direção: Mariana Fagundes. Belo Horizonte: Noctua Ideias e Conteúdo. Belo Horizonte: Estúdio Polo Filmes. 2019.

ARAÚJO, Kárita de Fátima. Os Inconfidentes de Minas Gerais: uma relação entre a geografia e a Literatura Setecentista de Cláudio Manoel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa

de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. 2015.

ARTIAGA, Zoroastro. História de Goiás: síntese dos acontecimentos da política e da administração pública de Goiás, de 1592 até 1935. Ed. do autor, Goiânia. 1959.

AUDI, Amanda. Lobby amigo. Intercept Brasil. 2019. Disponível em: <https://tinyurl.com/37bw5b9s>

BONFIM, Lula. ‘Invasão’ indígena em praia de Porto Seguro gera tensão com pré-candidato dono de resort. Bahia Notícias, Salvador. 2020. Disponível em: <https://tinyurl.com/5n7fhe8d>

BRASIL 247. Silvio Almeida: entrevista coletiva da polícia depois da chacina em Jacarezinho é “o grau zero da barbárie”. 2021. Disponível em: <https://tinyurl.com/3bfzz2at>

BRUM, Eliane. Belo Monte: a anatomia de um etnocídio. El País. 2014. Disponível em: <https://tinyurl.com/mre77wvp>

BRUM, Eliane. Pesquisa revela que Bolsonaro executou uma “estratégia institucional de propagação do vírus”. El País. 2021. Disponível em:

<https://tinyurl.com/2t4sx72d>

CAMPOS, Giovana Alves. Legislações indígenas e a questão de tutela nos dias de hoje. Monografia apresentada como requisito para conclusão do curso de bacharelado em Direito do Centro Universitário de Brasília. 2011.

CIMI. Racismo ambiental nas águas de Belo Monte. 2011. Disponível em: < https://tinyurl.com/2p9zdvfs>

CIMI. Relatório Cimi: violência contra os povos indígenas no Brasil tem aumento sistêmico e contínuo. 2018. Disponível em: <https://tinyurl.com/3hz63vtz>

CIMI. A maior violência contra os povos indígenas é a destruição de seus territórios, aponta relatório do Cimi. 2019. Disponível em: < https://tinyurl.com/yc25thk3>

CULTURA. “Eu sou favorável ao Marco Temporal”, diz ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Disponível em: <https://tinyurl.com/ymknwc48>

DENARDO, Thandryus Augusto Guerra Bacciotti Denardo. Cadeias operatórias e sistema tecnológico do sítio Santa Luzia, município de Pedrinópolis, Minas Gerais. Dissertação de Mestrado, Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. 2018.

FONTES, Virgínia. O que é acumulação primitiva? TV Boitempo. 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=odEH0AEFMvc>

FRANCO, Cezar Augusto de Olveira; SIQUEIRA, Danielly Soares de. Tutela indígena: reflexões ontológicas e hermenêuticas. Reunião Regional da SBPC em Boa Vista. 2010.

FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Public archaeology from a Latin American perspective. Public Archaeology, v. 1, n. 4. 2001.

FUNARI, Pedro Paulo Abreu; ROBRAHN-GONZÁLEZ, Erika M. Ética, capitalismo e arqueologia pública no Brasil. Revista História (Unesp), Dossiê Patrimônio Histórico. 2008.

GALVANI, Giovanna. Índios guarani resistem à reintegração de posse no Pico do Jaraguá. Cartal Capital. 2020. Disponível em: <https://tinyurl.com/44x8hpbr>

GALEANO, Subcomandante Insurgente. Contra a Hidra Capitalista. São Paulo: n-1 edições. 2021.

GIRALDIN, Odair. (1997) Cayapó e Panará: luta e sobrevivência de um Povo Jê no Brasil Central. Campinas: Editora da UNICAMP.

GLASS, Verena. O desenvolvimento e a banalização da ilegalidade. A história de Belo Monte. In:

DILGER, G.; LANG, M.; PEREIRA FILHO, J. (orgs.) Descolonizar o Imaginário. Debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo. 2016.

GONZÁLEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano. Ensaios, intervenções e diálogos. Organização: RIOS, F.; LIMA, M. Rio de Janeiro: Zahar. 2020.

HARVEY, David. O novo imperialismo. São Paulo: Ed. Loyola. 2004.

INDRIUNAS, Luís. Simone Tebet quer obrigar União a indenizar fazendeiros em dinheiro por terras indígenas. De Olho nos Ruralistas. 2018. Disponível em: <https://tinyurl.com/5crdjeae>

KODAMA, Kaori. Os Índios no Império do Brasil: a etnografia do IHGB entre as décadas de 1840 e 1860. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; São Paulo: EDUSP. 2009.

KRENAK, Ailton; CAMPOS, Yussef. Lugares de Origem. São Paulo: Jandaíra. 2021.

LACERDA, Rosane Freire. Diferença não é incapacidade: gênese e trajetória histórica da concepção da incapacidade indígena e sua insustentabilidade nos marcos do protagonismo dos povos indígenas e do texto constitucional de 1988. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduaçãoem Direito da Universidade de Brasília. 2007.

LASMAR, Denise Portugal. O acervo imagético da Comissão Rondon: no Museu do Índio 1890 – 1938. Rio de Janeiro: Museu do Índio. 2011.

LENIN, Vladimir Ilyich. O imperialismo, fase superior do capitalismo. In: LENIN, V. I. Obras escolhidas, em três tomos. Tomo 1. São Paulo: Editora Alfa-Omega. 1982.

LIMA, Antônio Carlos de Souza. Sobre tutela e participação: povos indígenas e formas de governo no Brasil, séculos XX/XXI. Mana 21(2). 2015.

LIMA, Luciana. Lula diz que faria Belo Monte de novo e expõe diferenças com Marina. Metrópoles. 2022. Disponível em: <https://tinyurl.com/c7pbcct7>

LOURENÇO, Luís Augusto Bustamante. Populações indígenas e políticas indigenistas no Triângulo Mineiro nos séculos XVIII e XIX. In: A. J. Ferreira Filho (organizador). Uberlândia: EDUFU. p. 25-56. 2015.

LUMBRERAS, Luis Guillermo. La Arqueología como Ciencia Social. Lima: Editora Histar. 1981.

MAGALHÃES, Wagner. (2015). Estudo arqueométrico dos sítios arqueológicos Inhazinha e Rodrigues Furtado, município de Perdizes/MG: da argila à cerâmica… possíveis conexões entre os vasilhames cerâmicos e as fontes argilosas. Dissertação de Mestrado, Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.

MARIGHELLA, Carlos. Reforma agrária – problema nacional. In: PINHEIRO, M.; FERREIRA, M. (orgs.) São Paulo: ICP. Rio de Janeiro: FDR. 1961 (2013).

MARIÁTEGUI, José Carlos. Seven Interpretative Essays on Peruvian Reality. Austin: University of Texas Press. 1971. Escrito inicialmente em 1928. Disponível em: <https://www.marxists.org/archive/mariateg/works/7-interpretive-essays/index.htm>

MARX, Karl. (2011) O Capital. Livro I. São Paulo: Boitempo.

MATEUS, Bruno. ‘O Estado Brasileiro tem tradição de matar índio’, diz Ailton Krenak. O Tempo. 2023. Disponível em: <https://tinyurl.com/w5a757fh>

MELO, Claudine Dutra. A luta dos índios Guarani no Pico do Jaraguá. Brasil de Direitos, página de Povos Indígenas. 2020. Disponível em:

<https://tinyurl.com/5n64dma5>

MOREIRA, Melina Pissolato. Projeto Quebra Anzol, Minas Gerais: estudo de continuidade e mudança tecnológica intersítios na cultura material cerâmica. Dissertação de Mestrado. Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2019.

MUNDURUKU, Daniel. O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-1990). São Paulo: Paulinas. 2012.

PACHUKANIS, Evguiéni Bronislávovitch. Teoria geral do direito e marxismo. São Paulo: Boitempo. 2017.

PARAÍSO, Maria Hilda Baqueiro. O tempo da dor e do trabalho: a conquista dos territórios indígenas nos sertões do leste. Salvador: Eudfba. 2014.

PONTES JÚNIOR, Felício de Araújo; BARROS, Lucivaldo Vasconcelos. A Natureza como sujeito de direitos. A proteção do Rio Xingu em face da construção de Belo Monte. In: DILGER, G.; LANG, M.; PEREIRA FILHO, J. (orgs.) Descolonizar o Imaginário. Debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo. 2016.

PRESTES, Luís Carlos. Entrevista com Luiz Carlos Prestes em 1985 na Tv Paraná. 1985. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=62SQrIaWHlk>

QUADROS, Vasconcelo. Fazendeira e ruralista, Simone Tebet perde aliados no MS ao se afastar do bolsonarismo. Agência Pública. 2022. Disponível em: <https://tinyurl.com/3seacact>

RODRIGUES, Paloma. Plano Safra da agricultura familiar prevê R$ 77,7 bilhões para financiar produção. O Globo. Disponível em: <https://tinyurl.com/4svpyr7v>

SAFATLE, Vladimir; MANOEL, Jones. A legimitidade da violência revolucionária de Marighella aos Panteras Negras. TV Boitempo. Disponivel em: <https://www.youtube.com/watch?v=BcWt8j8606A>

SAFATLE, Vladimir. Só mais um esforço. São Paulo: Vestígio. 2022.

SILVA, Maurício André da. Memórias e Histórias no sudoeste amazônico: o Museu Regional de Arqueologia de Rondônia. Dissertação de Mestrado, Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2015.

SILVA, Matheus Garcia da. A LCP está formando as bases para a construção do Novo Poder nas zonas rurais do Brasil. Amigo do Povo. 2020. Disponível em: <https://tinyurl.com/ycywscu7/>

SUDATTI, Ariani Bueno. Direitos humanos e luta por justiça ambiental: o caso Belo Monte. Cadernos de Direito, v. 14(26), p. 147-166. Piracicaba. 2014.

TEIXEIRA, Matheus. Lula promete ministério a indígenas e faz mea culpa em visita a acampamento. Folha de São Paulo, 2022. Disponível em:

< https://tinyurl.com/442a29zr>

VASCONCELLOS, Camilo de Mello. Arqueologia e Educação Patrimonial: a experiência do MAE-USP. Revista CPC, n. 27, Dossiê Educação Patrimonial. 2019.

VIEZZER, Moema; GRONDIN, Marcelo. Abya Yala, genocídio, resistência e sobrevivência dos povos originários das Américas. Rio de Janeiro: Bambual Editora. 2021.

Notas:

(1) Ver MARX (2011), e também FONTES (2020). David Harvey (2004) coloca que a acumulação primitiva não cessa, sendo um processo atuante na sociedade contemporânea; esse autor cunhou o termo acumulação por desapossamento ou despossessão.

(2) Sobre isso, ver SUDATTI (2014), GLASS (2016) e PONTES JUNIOR & BARROS (2016); a procuradora Thaís Santi também atuou em Altarmira, mostrando como a construção de Belo Monte significou a suspensão de qualquer ordem jurídica (BRUM, 2014). Por fim, o CIMI (2011) também publicou uma reportagem em que responde a todos os questionamentos sobre Belo Monte e discorre sobre como a construção da hidrelétrica passou por cima de direitos indígenas.

(3) Vale pensar nas contradições durante a pré-campanha presidencial de 2022 relativas à Belo Monte pelo então candidato Lula. Em 12 de abril, ele fez uma mea culpa sobre a construção da usina, dizendo que foi um erro no Acampamento Terra Livre (TEIXEIRA, 2022); já em 23 de junho, disse que construiria Belo Monte novamente (LIMA, Luciana, 2022).

(4) Uma pesquisa da Universidade de São Paulo demonstrou que o atual governo federal criou uma estratégia de disseminação do novo coronavírus, agravando de forma proposital a epidemia (BRUM, 2021), o que ficou comprovado pelas investigações conduzidas no âmbito da CPI da Covid-19 . Essa é apenas uma das várias instâncias em que o atual governo promove a violência.

(5) Este foi um dos pontos mais polêmicos na teoria geral do direito elaborada por Pachukanis.

(6) De fato, este era o verdadeiro “terror jacobino”, como coloca Losurdo (2006).

(7) Texto integral disponível em: <https://www.nacaomestica.org/diretorio_dos_indios.htm>

(8) Essa análise, no entanto, não significa que a violência contra os povos indígenas não ocorresse antes, ou que o processo de acumulação primitiva já não estivesse em progresso desde o século 16.

(9) Vale lembrar que, para Pachukanis (2017), “a esfera da circulação, abarcada pela fórmula Mercadoria-Dinheiro, Dinheiro-Mercadoria, desempenha um papel dominante. […] Dessa maneira, por um lado, o direito comercial é um campo específico […]; por outro lado, ele é o próprio direito civil em sua dinâmica, […] em que o sujeito de direito aparece em sua forma acabada, como um complemento indispensável e inevitável da mercadoria”.

(10) Um exemplo emblemático disso é a Chacina do Jacarezinho e a posterior “coletiva” da Polícia Civil, que foi “o grau zero da barbárie por tudo o que representou e pela conjuntura em que se dá. O recado foi dado de forma límpida e clara: não haverá lei ou tratado internacional que pare essa gente”; foi uma “afirmação de poder por parte da polícia civil […] que não se submete a nenhuma lei e que desconhece a Constituição” (BRASIL 247, 2021). Em 2022, após o arquivamento das investigações e qualquer falta de responsabilização por parte do massacre, a Polícia Civil fez uma operação extensiva a fim de… destruir o memorial que homenageava as vítimas, inclusive policiais. Ou seja, à comunidade é negado o próprio direito de memória de seus entes e da violência sofrida, completando a violência física com a violência simbólica. Também em maio de 2022 ocorreu a Chacina na Penha.

(11) Há diversos exemplos do uso desse ideário de indígenas do passado para a construção de reinvidicações nacionalistas ou regionais. Um exemplo pertinente vem do poeta mineiro Cláudio Manoel da Costa, que mais tarde participaria da Inconfidência. Em sua obra “Vila Rica”, o poeta faz uma justaposição entre uma mulher indígena escravizada e Minas Gerais, a fim de evocar o lugar ambíguo que a região ocupava dentro da administração colonial. A indígena evocada pelo inconfidente, no entanto, era loura e possuía traços que remetiam às ninfas europeias (ARAÚJO, 2014), em perfeita consonância com os discursos produzidos na época sobre os povos Tupi.

(12) Ailton Krenak, entrevistado por Yussef Campos, relembra sua participação como uma declaração de guerra diante de um “Centrão” paulista, de direita, que se assemelhava à “Ku-Klux-Klan”. Segundo a liderança, a participação indígena conseguiu “que outros textos, dos direitos do patrimônio cultural, de direitos fundamentais das minorias, fossem aprovados do jeito que entraram. À base de muita luta. A gente brigava por eles como se estivéssemos fincando uma bandeira numa colina. A gente não deixava os caras descaracterizarem as propostas que eram levadas para as discussões nas Comissões e votadas lá na Plenária. Uma vírgula, um cedilha, era motivo de cacetes que paravam o Congresso uma semana. Não era brincadeira não, a bronca era séria.” (KRENAK e CAMPOS, 2021, p. 33). A pressão popular é a única forma eficiente de fazer política.

(13) Exemplo disso é Simone Tebet, representante orgânica de latifundiários (de onde recebeu a maior parte de seu financiamento) e com propriedades questionadas por povos indígenas (QUADROS, 2022). Aliada de primeira hora de Jair Bolsonaro, fez projetos para indenizar latifundiários por demarcação de terra indígena e de fato suspender tais demarcações (INDRIUNAS, 2018).

(14) “Já não satisfazia a antiga estratégia de atacar os índios visando defender-se dos seus ataques, mantendo-os a uma distância segura, ou expulsando-os mais para o interior. A intenção, durante o século XIX, será de exterminá-los para ocupar suas terras.” (GIRALDIN, 1997).

(15) Sobre esse processo, vale a pena ver o trabalho de Alcântara (2007).

(16) Para saber mais a respeito de tal movimento, consultar Viezzer e Grondin (2021).